人工智慧不是雨露均霑的甘霖,而是一場可能極度撕裂美國經濟地圖的風暴。如果政府再不採取作為,未來美國將被撕裂成兩個世界──極少數的「超級城市」收割所有AI機會,而絕大多數的地方,甚至連進場門票都沒有。

當你在手機上與ChatGPT對話,查詢川普關稅戰的衝擊時,或是當你聽到有人用AI寫報告與畫圖,你可能會認為這是一場改變所有人類生活的技術革命。各種新聞告訴我們,AI正在重塑未來,也將帶來全民受惠的機會。

但有沒有想過,這場AI革命真正落地的地方,其實少得驚人?你所居住的城市,跟AI經濟紅利有關係嗎?

布魯金斯學會(Brookings Institution)在2025年7月發布一份研究報告《MAPPING THE AI ECONOMY:WHICH REGIONS ARE READY FOR THE NEXT TECHNOLOGICAL LEAP?》,點出一個事實:人工智慧不是雨露均霑的甘霖,而是一場可能極度撕裂美國經濟地圖的風暴。如果政府再不採取作為,未來美國將被撕裂成兩個世界──極少數的「超級城市」收割所有AI機會,而絕大多數的地方,甚至連進場門票都沒有。

AI 工作的地理集中,遠超想像

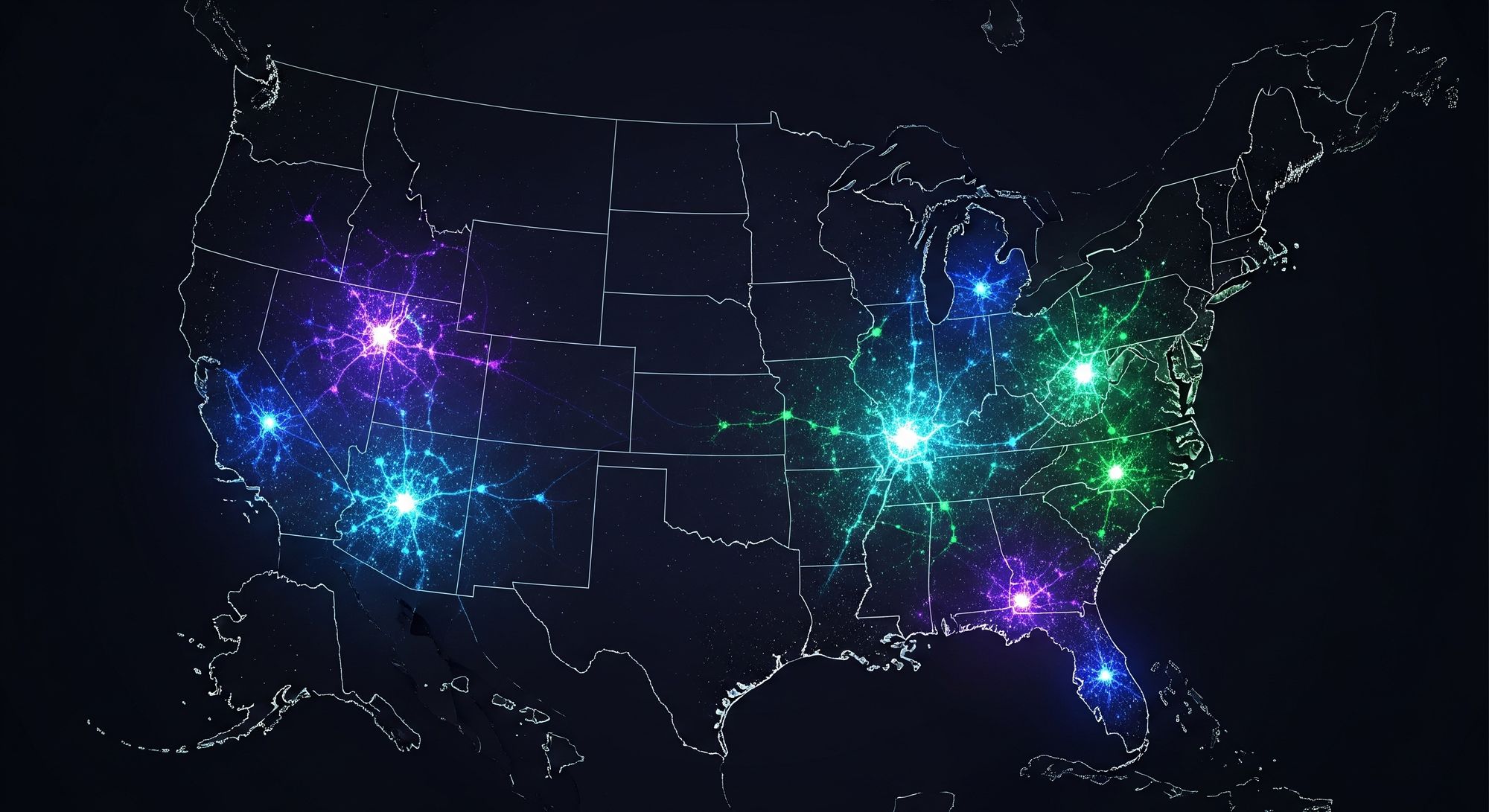

這場由AI發動的地理分裂早已悄然展開,而且愈加嚴重。布魯金斯學會指出,全美387個都會區中,30個城市囊括了66%%的AI相關工作機會。這些城市不只是科技中心,還幾乎壟斷了大部分AI新職位的數量。例如,位在加州灣區的舊金山與聖荷西,僅佔全國人口的2.7%,卻掌握了13%的AI職缺,是全國平均值的近五倍。

對比之下,報告中將超過200個都會區歸類為「其他地區」,這些地區涵蓋了美國相當可觀的人口與地理面積,但總計只有1.6%的AI工作機會。這些城市的共同特徵是:缺乏AI就業需求、基礎設施不足、相關資本與人才管道不發達,幾乎無法在這場產業轉型中取得立足點。

AI工作多寡只是結果,更深層的不平等,是資源與創新的長期傾斜。報告指出,全美AI聯邦研發資金的64%集中在這30個AI超級城市,超過80%的AI創投資金也流向這些地區。這些地方有大學、實驗室、新創加速器,也有足夠的運算資源與資料集來訓練最新的模型。

反觀大多數城市,即便具有高等教育機構或中型企業,卻往往缺乏接觸前瞻的模型、擁有高效能運算資源的管道。這些地方缺乏企業研發能力,也無法吸引創投基金關注,使得AI創新與應用難以萌芽,進而加劇原有的地理落差。久而久之,這些城市根本無法培養AI人才,更別說吸引外部資本進駐。

人才流動,反而固化地區與社會不平等

這種創新與資源集中進一步導致人才流向的單向移動。報告顯示,高達55%的AI專業畢業生在離開校園五年內,選擇留在這30大城市工作。這些地區不只提供更好的薪資,也有更完整的技術社群與產業網絡。對年輕人來說,進入這些城市意味著有美好的未來;而對他們的出生地來說,則是失去可能改變現狀的AI種子。

即使許多地方學校或社區大學開始投入教育資源、開設AI相關課程,但是這些努力往往無法產生長期的留才效益。年輕人學成後仍選擇離開,因為家鄉缺乏能真正落實AI應用的產業機會與就業環境。這種結構性的人才外流,不僅讓地方發展停滯,也進一步削弱了城市轉型的能量。

這些地區面臨的是結構性的「人才留不住」問題,不只是教育投入不足,更是缺乏長期的經濟生態系統來支撐技術職能的落地。

AI紅利不能靠市場自動分配,地方需要制度性的機會

根據報告所建構的「AI採用指數」,在應用推進上,城市之間的落差依然巨大。少數科技重鎮的指數遠遠高於全國平均值,而許多城市的採用水平甚至低於全國下四分位數(最低的25%),代表它們仍未具備基本的導入能力。

這些差距並非因為地方缺乏需求,而是受限於資本結構、供應鏈連接、技術專業與導入能量不足。在缺乏輔導機制與開放資源的情況下,AI的應用只會繼續在特定區域深化,而難以擴散至全國範圍,進一步拉大生產力與產業升級的落差。

這樣的落差不只是經濟問題,更可能是造成政治與社會不穩定的因素。布魯金斯學會警告,如果政府不採取明確行動,超過一半的美國城市將成為AI經濟的「永久旁觀者」。不僅缺席技術未來,更會讓青年人才無處發揮、產業升級停滯,進而削弱地方財政、教育與公共服務的可持續性。

當國家的未來集中於少數城市,而大多數人生活的地區卻缺乏參與感和競爭力,社會的不滿與制度的緊張就會日益升高。AI的地理高度集中,可能成為下一波政治分裂與社會對立的炸彈引線。

面對這樣的未來風險,布魯金斯學會報告提出雙軌政策方向:一方面,在聯邦層級建立「AI國家平台」,提供更公平的高效能運算資源、研發補助與資料存取;另一方面,支持地方根據自身產業條件設計差異化的AI應用策略,例如在製造業、農業、能源、教育等領域實驗具地區特色的導入模式。

報告建議投資「地方AI創新引擎」與「區域創新中心」,讓更多城市得以連接到技術革命的主幹。關鍵不是讓每個地方都成為矽谷,而是讓AI的應用根據地區需求自然生長,建立起真正有韌性的地方創新網絡。

AI發展地圖,不該只有目前的版本

AI的發展地圖,不該只畫在美國東西海岸線與少數科技重鎮上。它也應該出現在更多願意投入教育、培育產業、支持創新的人口重鎮。這張地圖,不會自動成形,它需要人們來畫。

對於州政府官員而言,這意味著不能再等待聯邦政府來救援,而是要主動定義AI與在地產業的結合方式,從教育、創新、到人才培育,建立自己的「地方版本」。對企業領袖來說,投資地方、降低導入門檻、建立多區AI研發據點,不只是商業策略,更是維繫社會穩定的責任。對聯邦政府而言,AI不只是競爭力問題,更是國土完整與社會公平的底層建設,必須透過公共投資創造平台,讓所有城市都能接入這場技術變革。

至於我們每一位公民,當你問AI一個問題、用它來寫報告、做決策,是否也能問問:我的城市,有沒有被放進未來的演算法裡?因為AI的未來,終將是我們共同社會的樣子。而那副圖像,從現在起,就由我們來選擇怎麼畫。