AI應用如何落地、成為企業營運流程的環節,是企業導入AI最重要的步驟,也是最大關卡。人工智慧科技基金會日前舉辦產業論壇,邀請金融、醫療、製造三大領域專家,深度剖析 AI 導入的真實挑戰與機會。與會者普遍認為,AI 導入的成功關鍵,不僅在於技術本身,更在於資料治理、人才策略、跨部門協作以及能否從企業內部的「痛點」出發,找到務實的應用場景。

在全球供應鏈重組、關稅與通膨壓力交織下,台灣傳統產業與中小企業正承受前所未有的挑戰。人工智慧(AI)被視為推動創新與生產力的關鍵動能,但同時也伴隨大家不熟悉的治理挑戰與進入門檻,成為企業轉型的重大課題。

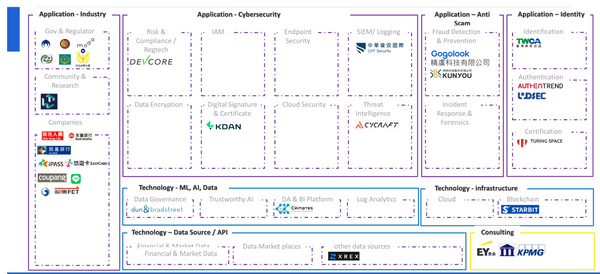

「今天不管我們有沒有用AI,最重要的是AI要有用,且真的能促進整體經濟發展,」人工智慧科技基金會執行長溫怡玲在AIF主辦「產業AI落地論壇」中指出,與其盲目追逐大語言模型、大算力,台灣必須另闢蹊徑,重新審度既有產業強項,藉由整合資源與人脈,尋找產業在國際新局勢中的定位,促成科技產業新生態系成形。

從技術演進到產業應用:AI邁向「個人化智慧」

論壇由 Google DeepMind 研究副總裁紀懷新揭開序幕。他回顧 AI 從搜尋引擎到生成式 AI 的發展歷程,認為 AI 下一步將邁向「個人化智慧」,無論對經濟效益、勞動生產力提升,以及在醫療保健等領域的應用都有無窮的潛力。如果台灣希望抓住 AI 帶來的機會,公部門必須要領導 AI 的廣泛採用、投資建立活躍的AI生態系統,並合作制定全球一致的AI治理框架,同時以負責任的方法發揮 AI 的效能。

技術要入流,必須符合「絕對減法」原則

隨著AI浪潮席捲全球,這幾年台灣產業在導入人工智慧的過程中早已認知,面臨的挑戰不僅來自於技術的快速更新,更不容易的往往是人才培育、組織文化、法規與數據治理等多重層面。

企業在數位轉型過程中,普遍遭遇數據基礎不足與資料整合困難,成為AI落地的兩大關鍵難題。以醫療產業為例,數據孤島與傳統系統限制,使得醫療數據難以與AI應用接軌;再加上政府對於數據上雲或在地化的相關規範尚不明確,進一步提高了企業的導入成本與風險。

中國醫藥大學附設醫院大數據中心副院長郭錦輯指出,以中國醫大為例,導入AI的原則是,若要真正融入工作流程,必須符合「絕對減法」的原則。他強調,AI導入若只是增加流程負擔,難以獲得一線專業人員認同,也意味著AI並沒有發揮其價值。因此,AI落地需要的不只是初步的資料清理(Data Cleaning),而是更深層次的「Deep Cleaning」,涵蓋整個工作流程的優化,使流程更加簡潔清晰,才能真正提升AI應用的解析度與價值。

AI 不只是技術,還是人才、組織文化與治理議題

而在全球製造業面臨數位轉型與AI浪潮的關鍵時刻,也邀請到勤工、旭榮與群創三家各具代表性的企業,前來分享轉型實踐,以及不同產業落地時的痛點與洞察。

例如以堆高機與物流運輸設備製造起家的勤工股份有限公司,近年發展至無人化設備。執行長林少顗便表示,製造業的AI導入挑戰包括人才、流程困境,其中,員工對被取代的焦慮使得推動更加困難。為此,公司推動「專材變通才」計畫,透過跨部門工作坊打破隔閡,強調「提升人的價值」而非單純依賴工具,並進行品牌重塑,讓AI能協助客戶與自身共同成長的夥伴。

而知名成衣與紡織製造商旭榮集團,推動數位轉型的時間已有20年,近年來也積極推動AI導入。旭榮AI長郭羿伶認為,IT團隊對生產流程的深刻理解,使AI能快速接軌實務場景。更重要的是,旭榮以「坦誠與分享」作為文化核心,許多創新專案來自員工主動提出痛點。例如,中國財務部門有員工自學RPA技術,不僅改善自身流程,還能服務其他部門,形成跨部門的創新效益。

知名面板廠群創企業,在面對中國激烈競爭下,提出「三軸四刻度模型」與ECRS等方法論推動流程改善。人才策略則強調領域專家、數據科學家與IT三方協作。其自研自動化技術更使生產線人力需求自2012年起大幅下降,展現持續深耕成果。

生成式AI使得資料治理再受重視

相比製造與醫療,金融業在AI應用上受到更嚴格的監管限制。從數據使用到產品認證與部署,都有嚴謹且複雜的法遵流程,導入速度相對較為受限。然而,生成式AI的出現一方面為金融服務帶來創新契機,另一方面也揭露了該產業在流程、數據治理與人才培育上的瓶頸。金融業在面對新一波技術變革時,既有機遇,也難掩焦慮。

KPMG安侯建業顧問部副總經理張智淵則提到,隨著生成式AI的快速發展,產業界開始意識到「資料治理」的重要性正被重新凸顯。過去即便是依靠人工處理,透過共識仍能完成資料定義與應用;然而,AI的導入迫使企業必須正視資料品質與治理機制。

「生成式AI讓我們重新檢視資料的重要性,也讓大家理解未來的AI應用若要成功,必須建立在完善的資料治理基礎之上。」他強調,這不僅是企業內部營運的必然要求,更是全球觀點下的共同挑戰。

從國際趨勢來看,資料治理已被視為AI發展的核心前提。包括 GPAY 與 OECD 等組織均已強化並合併其治理架構,進一步凸顯「Data Governance」在全球AI規範與發展中的關鍵地位。這意味著,企業若要在生成式AI時代掌握先機,不僅需要導入AI工具,更應同步建立標準化、可信任的資料治理體系,確保技術應用能真正落地並創造價值。

論壇相關的建言與重點,之後將持續整理成冊,以提供產業界及政府部門參考。