資服業在台灣產業AI化過程中是不可或缺的中介層,向上對接算力與雲端平台,向下服務各行各業的應用需求。因此,建議政府政策的施力點,應從單純補助導入AI的企業,轉向系統性地強化資訊服務業者的中介整合能力。

依照數位發展部最新公布資料,114年第3季電腦及資訊服務業營業額1636.5億元,年增5.18%,創下歷年同季新高。其中電腦程式設計業1218.1億元,年增14.14%,主要原因來自於大型企業客戶對系統整合服務需求持續提升,帶動系統升級、AI專案規劃與專業人力支援等服務。資訊服務業418.4億元,年增0.90%,成長動能來自於AI應用熱潮,企業雲端需求強勁,擴大相關業者原有業務規模。

但如果根據IDC最新《全球軟體市場半年追蹤報告》(IDC Worldwide Semiannual Software Tracker),台灣軟體市場規模將從2024年的35.74億美元成長到2025年的39.15億美元,年成長率9.5%。

由於分類方式不同,台灣內部統計數據和國際調研單位的金額相差相當大。但若改變另外一種比較方式,單純比較資訊硬體與軟體,台灣資訊硬體全年產值約落在 1,200~1,300億美元(約新台幣 3.8~4.1兆元)兩者相差甚大,軟體僅為硬體業的3%,顯見尚有很大的成長空間。

資服業者是AI化不可或缺的要角

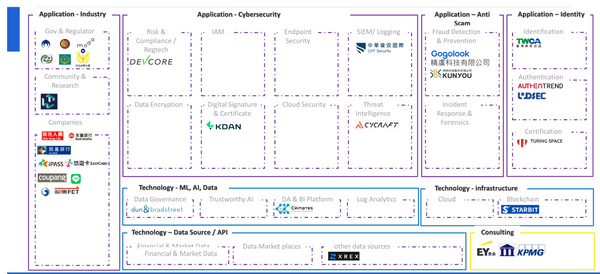

在生成式AI風起雲湧帶動全球AI大舉投資的此刻,根據AIF近三年來的觀察與調研結果,有將近五成企業選擇與現有的資訊服務業者合作導入AI;也就是說,資服業者的AI應用能力,成為決定整體產業AI化的重要關鍵。在建立人工智慧生態系的過程,資服業者扮演驅動者、整合者與價值轉譯者的角色,是產業鏈不可或缺的中介層。

根據資服業者的觀察,近兩年企業客戶在導入AI的過程中,普遍存在一些認知誤區與需求。理解這些來自客戶端的挑戰,不僅是資服業者制定服務策略的基礎,更是政府規劃輔導時必須對症下藥的關鍵。

企業導入AI常見的認知誤區

首先是數據基礎普遍不足。 這是長期以來企業最普遍的痛點,當中有不同層次的問題,例如營運流程數位化不足,許多企業仍依賴紙本或分散的Excel作業。或者是系統孤島與歷史包袱,ERP、CRM等系統各自為政,數據格式與ID不統一,看似有大量資料卻無法有效利用。這也使得跨部門的數據治理難以形成共識,導致無法進行事前規劃與整合,也因此忽略自身內部專有數據才是建立核心競爭優勢的基石。

其次則是對AI認知存在偏差。特別在這波AI浪潮中,受媒體與行銷詞彙影響,許多企業存在「生成式AI等於最強AI」的迷思,而忽略了傳統機器學習、預測模型等在營運優化上往往更具成本效益。此外,企業高階主管與技術團隊之間的「語言斷層」,也使得「導入AI」的指令難以轉化為清晰的商業問題與解決方案。

難以具體發現但影響深遠的,是傳統「硬體思維」主導。許多企業傾向「先買設備,再想需求」,沿用過去IT採購的思維模式。這個現象的成因複雜,例如習慣以採購與建置完成作為專案KPI,決策者也藉由購買有形的硬體資產,來規避專案萬一失敗時可能面對的問責風險。加上因不知如何制定AI專案的驗收條件,便沿用舊習,著重於硬體規格與功能清單。影響所及,供應商也傾向以「算力方案」包裹銷售,過度簡化決策過程。

地端與自建伺服器需求明顯增加

值得注意的是,隨著企業對AI有愈來愈深入的理解,對於地端佈署與自建伺服器需求也同步大增。特別是這一年來,企業和政府組織重視資安與機敏數據的保護,越來越傾向尋求地端部署方案。法規遵循、資料主權意識的提升,以及對長期雲端成本的疑慮,共同推升了這股趨勢。對於台灣的資服業者而言,也是值得關注的商機。

AI導入非僅「專案交付」而是「價值共創」

AI導入的本質,是從過去「專案交付」轉向與客戶「價值共創」的典範轉移。然而,也正是這種本質的轉變,使得台灣資服業者在面對商機的同時,本身也必須快速轉型,克服在商業模式、技術能力與人才儲備上的多重挑戰,才有辦法引導尚處於產業AI化摸索階段的客戶。

例如,客戶常提出「想導入AI看看」這類模糊需求,使得專案範疇與成功指標難以界定。資服業者被迫投入大量無償的顧問與溝通成本,但在最終以硬體規格為主的採購模式下,這些軟性價值難以被衡量。

加上許多資服業者長期走專案導向模式,難以累積可複製價值,而高度客製化的AI專案更加劇了此問題。每個專案都需重複開發,開發成果難以標準化與規模化,阻礙了利潤提升與平台經濟效應的形成,使得企業的成長更加受限。

系統化加強資服業的中介整合力

資服業在台灣產業AI化過程中是不可或缺的中介層,向上對接算力與雲端平台,向下服務各行各業的應用需求。因此,建議政府政策的施力點,應從單純補助導入AI的企業,轉向系統性地強化資訊服務業者的中介整合能力。

例如,政府除了目前提供大型算力的政策之外,也建議回應產業對地端部署的強勁需求,可提供小型AI伺服器以降低進行概念驗證(POC)的成本與門檻。並搭配具備產業與AI專業的顧問團隊,協助企業前期定義問題與規劃策略藍圖,避免資源錯置,以達事半功倍之效。

同時,除了公開更多政府資料以彌補數據不足的問題之外,資服業也需要政府協助緩解人才技能轉換不及的困境,包括透過模型平台,借AI之力輔助技術團隊更新老舊的程式碼,克服現有人力限制,讓業者能更專注於累積客戶端的領域知識,從而放大其核心服務價值。

也建議政府更深入且長期了解資服業者的痛點與需求,排定優先次序。例如優先解決資服業者在算力、數據與模型等基礎設施的問題,待此基礎穩固後,再根據整體產業發展戰略進行調整。

AI的發展實力及潛力,與各國的軟體服務產業有密不可分的關係,從美國大科技公司主導AI發展的現況可清楚看出這個趨勢。對台灣而言,資服業不但是產業AI化的重要助力,更可借AI之力,提升台灣的資服及軟體產業。在全球AI供應鏈中,台灣已佔據了無可取代的硬體優勢,若能在此基礎上,透過精準的政策支持,將能打造出一個加速AI應用創造價值的強健軟體生態系。