隨著 AI Agent(AI代理人) 與 RPA 自動化 技術的快速發展,企業能夠將隱性知識模組化,並在產線中實現預防式管理、即時決策與跨系統協作。透過台灣多家新創實際案例,深入探討 AI 在製造業的落地應用,從影像辨識、行為監控到知識工具,揭示製造業如何藉由 AI 工具同時達成效率提升與品質保障。

在國際供應鏈競爭與數位轉型的雙重壓力下,企業對品質的要求已從單點的產品檢驗,演變為對產線全程的系統性監控。為應對此一挑戰,智慧製造的浪潮催生了新的解決方案,其中,能自主運作、串連流程的「AI Agent」(AI代理人),正迅速成為產業關注的焦點技術。

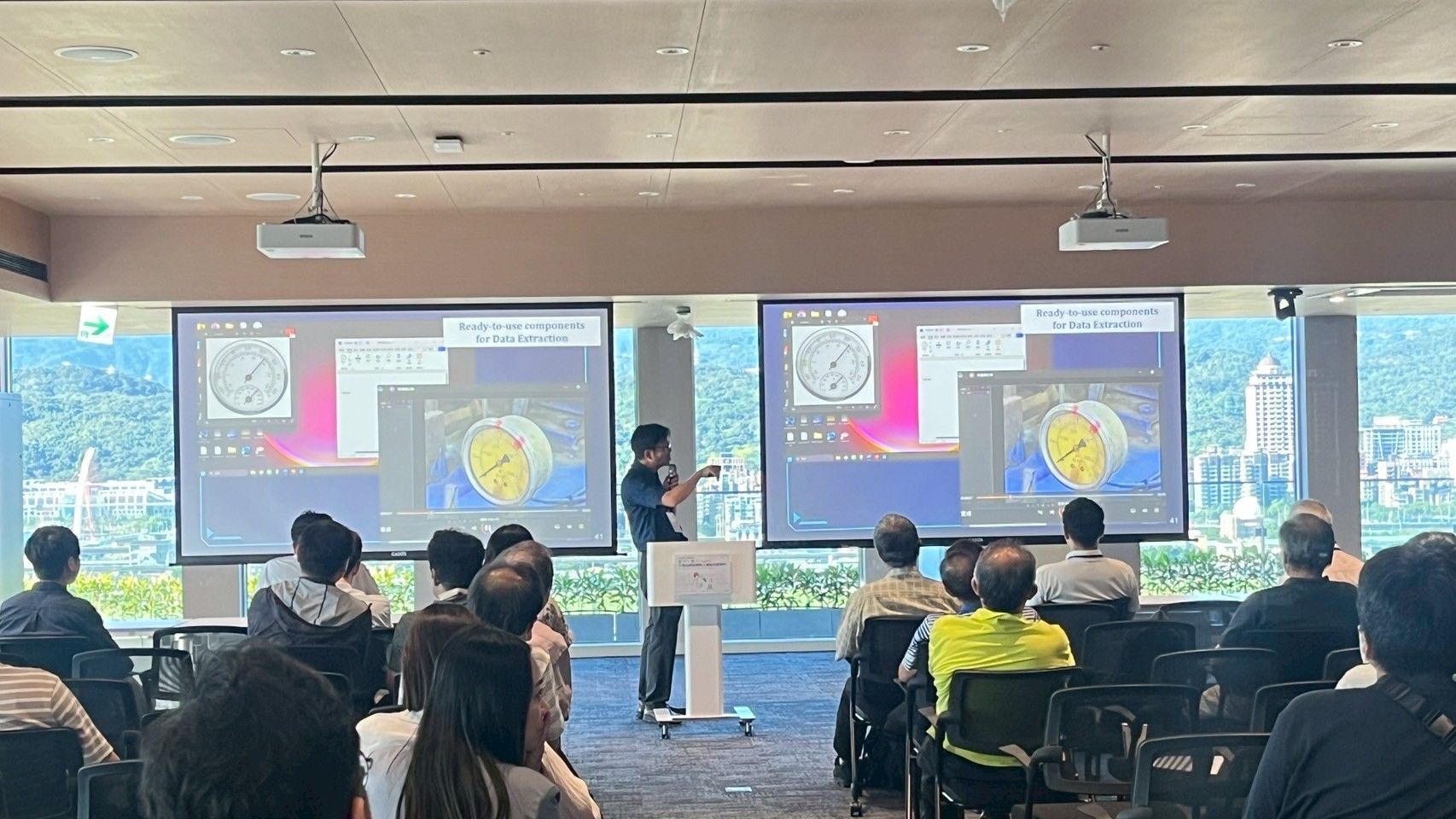

由 AIF 與資策會攜手舉辦的「AI CAFÉ X 製造業應用」系列終場活動聚焦「從 RPA 自動化到 AI Agent 決策輔助」,邀請在智慧製造領域具實績的新創與技術團隊,分享從數據取得、模型建構到場域落地的完整鏈結。展示 AI 如何提前預測異常、模組化經驗,並推動製造業從被動檢測邁向預防式管理,打造真正穩定、高效、可持續的智慧工廠。

慧演智能以 AI 影像辨識守護製程品質

慧演智能2018 年成立以來,主要專注於 AI 影像辨識的應用,協助企業將 AI 技術落地至終端與雲端。隨著製造業數位轉型需求日增,該公司持續拓展服務範疇,從金屬加工、電子產業,延伸至半導體,協助企業縮短檢測時間並提升準確率。

慧演智能執行長劉雅雯認為,在金屬印刷、LED、高頻元件與半導體鑽石碟檢測中,AI 系統可縮短檢測時間並提高準確率;在電子組裝與包裝站,則能防止錯料與漏件出貨,降低客訴風險。更進一步,透過行為辨識,AI 能監測員工在產線上的 SOP 執行情況,確保安全與作業合規,例如在墨西哥工廠導入系統後,組裝成功率由 75% 提升至 96%,並透過雲端串接,讓台灣總部即時掌握數據。應用範疇可涵蓋汽車組裝、半導體化學區等高風險場域。

實際案例顯示,慧演智能也提供無程式碼 AI 平台,支援「一鍵部署」,能一次更新多達 50 個站點的模型,協助中小企業降低導入門檻並加快部署速度。

劉雅雯進一步提到,在更進階的應用上,慧演智能則結合視覺語言模型(VLM)與大語言模型(LLM)。將影像轉換成文字敘述,再自動生成完整的組裝報告,記錄流程中的產品準備、零件安裝、檢查與測試包裝,並附上注意事項。使流程更標準化、速度化,也讓工程師能用互動式問答快速找到問題點,提升決策效率。

百威雷科技以 AI 推動產線效率與品質雙提升

成立於 2017 年的百威雷科技,主要針對關鍵人因作業行為與品質效率提升,提供全球製造業先進的AI軟體解決方案。百威雷科技業務經理邢育凱表示,百威雷的核心目標是協助產線解決「效率」與「品質」兩大挑戰,透過 數位工站、AI 線平衡與 AI 防呆防錯三大應用,提供從基礎數位化到深度 AI 導入的完整方案。

邢育凱提到,在「防呆防錯」與產線效率管理上,其 AI 影像系統能即時檢查組裝步驟與鎖附位置,並與 IoT 工具串接,實現雙重防錯。若偵測到異常,系統會即刻發送警報,並透過 MES 與 AGV 攔截異常產品,確保不良品不流入下一站。該方案已協助汽車工廠有效降低不良率降及品管成本。

在效率提升方面,百威雷的 AI 線平衡系統可 24 小時蒐集工時數據,協助工業工程師快速定位問題。例如,在越南 EMS 廠成功提升整體產出率 8%;另一家電子製造服務企業則透過「黃金產線複製」與 AI 視覺紀錄,將人因資訊完整移轉至新廠。

此外,百威雷推出數位化作業指導書與影像化生產履歷,讓作業更標準化與可追溯。結合 LLM 技術,用戶能透過 Chatbot 查詢產線狀況並獲得改善建議,顯著提升決策速度與精準度。

優智能以 AI 平台承接隱性知識

成立於 2020 年的優智能,專注於 AI 工具的邊緣端落地應用,致力於協助製造業將隱性知識轉化為系統化、可持續學習的 AI 能力。執行長陳建志指出,製造業當前最大挑戰之一是「人才流失」。即便半導體產業待遇優渥,也難以留住資深工程師,導致知識無法沉澱,進而影響生產品質與轉型進程。

優智能的解決方案是透過 AI 平台將工程師的製程經驗轉化為知識庫,並隨著製程與需求持續優化。實際應用中,結合 AI 案例庫與模擬工具,協助客戶將參數調校週期縮短近 20%,成功率達九成以上;其「虛擬量測」技術則能即時判斷多維數據異常,減少 90% 不必要告警,避免誤判造成製程波動。

此外,優智能已將 LLM 引入平台,可快速解析檢測報告與產品數據,直接理解客戶需求並生成符合規格的建議與實驗報告,顯著縮短回覆時間。陳建志強調,平台具備高度可擴展性,企業只要具備數據,即能轉化為決策依據與知識資產。

伊斯酷軟體科技透過 RPA 與 AI Agent 串起系統最後一哩

伊斯酷軟體科技共同創辦人暨技術長鄭永斌指出,RPA(機器人流程自動化)透過模擬人類操作實現流程自動化,並結合電腦視覺技術,能進行即時監控與資料擷取。從電商商品自動上架到半導體、PCB 產線的生產履歷建立,RPA 已展現其快速取代人工操作的價值。「傳統寫程式可能需要數週甚至數月,但 RPA 只要幾個小時就能完成,甚至能做到無程式碼(No Code),讓一般人也能操作。」他補充,這讓企業不需倚賴大量工程師就能落實自動化。

他舉例,在半導體與PCB產線中,RPA能24小時監控關鍵參數,異常時即時通知,協助企業降低不良率並追溯生產履歷。透過電腦視覺與鏡頭辨識,RPA可以監控三色燈、模擬人工巡檢,甚至讀取類比錶頭數據,取代傳統昂貴或侵入式的 IoT 裝置。

然而,他也提醒,製造業導入 AI Agent 必須更加謹慎。因一旦誤操作,可能導致機台啟動後的不可逆損壞。為此,伊斯酷設計了「SAFE 框架」,透過虛擬測試環境先行驗證 AI Agent 的行為,再限制其僅能執行指定任務,確保安全與可控。

這些應用案例凸顯,AI 在製造現場的價值已不僅止於自動化,更在於推動「人機協作」:知識得以模組化、流程能持續優化,品質與效率雙軌並進。隨著更多企業投入,台灣智慧製造正逐步走向預防式管理與韌性生產的新階段。