隨著生成式 AI 技術的爆發性成長,全球正經歷一場快速又猛烈的技術與治理變革。這股浪潮帶來前所未有的創新契機,同時也對數位基礎設施、資安防禦與社會治理體系提出嚴峻挑戰。

人工智慧科技基金會(AIF)將與跨國科技夥伴共同發布《台灣可信任與韌性 AI 白皮書》,結合雙方專業與國際治理趨勢,提出具戰略高度的國家治理藍圖,聚焦生成式 AI 對全球信任與韌性體系的影響,並以台灣觀點提出行動方針。

白皮書預定於2025年10月發布,將揭示台灣如何以「信任」為基礎、「韌性」為核心,開創 AI 時代的可持續發展藍圖。報告中涵蓋基礎設施的安全壓力、可信任AI的核心價值,乃至主權AI的定義與可行性,部分摘要如下:

AI 浪潮下的雙重挑戰:基礎設施壓力與安全威脅遽增

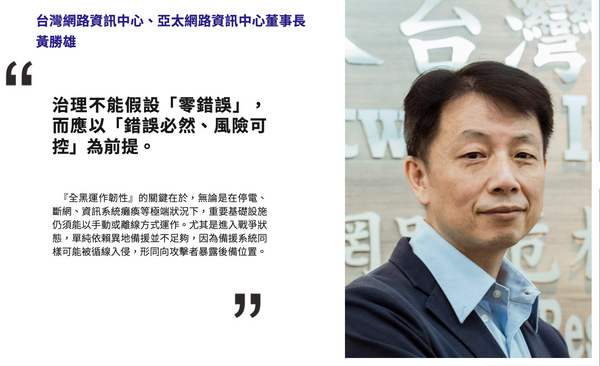

生成式 AI 的普及正在推高全球運算需求,「需求暴增、供應不足」成為新常態。龐大的算力負荷使能源、電網與網路基礎設施面臨結構性瓶頸;同時,AI 技術亦推動攻擊手法智慧化與自動化,讓傳統防禦機制日漸失效。

在此情勢下,資訊基礎設施的安全性已不再只是技術議題,而是企業韌性與國家競爭力的核心。根據思科(Cisco)統計,全球超過 80% 的網路流量經由其設備傳輸,每日阻擋逾 5,000 億次攻擊,凸顯數位骨幹在 AI 時代所承受的龐大壓力。

因此,企業與政府必須將安全機制納入 AI 開發的全生命週期,導入「安全內建」(Security by Design)思維,以確保系統韌性與信任基礎。

全球治理新共識:信任將是決定AI價值的核心基石

與此同時,生成式 AI 帶動的全球治理浪潮,正讓「信任(Trust)」成為新世代技術價值的核心。資料雖被譽為新時代的貨幣,但唯有建立在透明、公平與隱私保障之上的信任體系,才能使 AI 真正被社會接受並持續發展。

歐盟《AI 法案》與美國 NIST 風險管理框架皆以風險為導向,強調 AI 系統應具備透明、公平、可解釋與安全等特質。「可信任 AI(Trustworthy AI)」已成為國際治理的核心共識。領導企業如 Cisco 亦將「負責任 AI」原則(透明、公平、責任、隱私、安全、可靠)內化為產品研發準則,反映出產業自律與高標準治理正在成為全球競爭力的新標竿。

台灣應以「可信任AI」與「主權AI」雙核心建構國家戰略

在全球 AI競賽中,台灣正處於關鍵轉折點。未來台灣應以「可信任 AI」與「主權 AI」為雙核心,建構明確的國家治理戰略,將半導體與製造優勢轉化為 AI 時代的整體領導力。

「主權 AI」不僅涵蓋在地語言模型的發展,更延伸至自主算力、資料治理、人才培育與創新生態的完整體系。若忽略這一佈局,台灣恐在應用與內容層面過度依賴國際供應鏈。

由於完善的治理機制是產業創新與社會信任的根基。台灣當前亟需建立具包容性與前瞻性的資料治理架構,兼顧創新應用與個資保護,為可信任 AI 的長期發展奠定制度根基。

面對 AI 帶來的機遇與挑戰,規範不應被視為限制,而是產業永續發展的根基。

AI 治理的成敗,關鍵在於跨領域的協作與治理思維的革新。台灣當前面臨專業人才不足與缺乏跨界對話機制的挑戰,導致政策制定與產業實踐之間出現落差。若數位轉型仍延續「部門孤島(silo)」的治理模式,即使組織結構調整,也難以應對 AI 帶來的系統性變革。

規範不應被視為限制,而是推動產業永續發展的基礎。台灣應將 AI 治理提升至國家公共建設的戰略高度,建立以「信任」為核心的治理框架與開放協作平台,凝聚社會共識、強化產業韌性,讓創新與信任得以並行。

同時,可借鏡歐盟「任務小組(Task Force)」的協作模式,推動產官學研共同參與的對話機制,逐步形塑符合台灣需求的治理原則與產業規範。唯有如此,台灣才能在下一波數位浪潮中,從技術的提供者,邁向價值的引領者。